Auf Grund des aktuellen Drucks auf den Wohnungsmarkt soll die, seit den 1990er-Jahren diskutierte, Potenzialfläche für Wohnungsbau in Berlin-Pankow entwickelt werden. Entstehen soll ein lebendiges Quartier, welches ökologische Verantwortung, soziale Vielfalt und städtebauliche Qualität vereint. So soll der Entwurf dem Prinzip der kurzen Wege folgen, vernetze Grünräume integrieren und Infrastrukturkosten minimieren. Gefragt waren mutige Ideen, die auf der Fläche einen qualitätsvollen und identitätsstiftenden Lebensraum schaffen.

Unser Entwurf für das neue Stadtquartier Elisabeth-Aue sieht einen zukunftsweisenden, urbanen Stadtbaustein vor. Die neu entstehende Wohnstruktur soll dicht und zugleich durchgrünt sein. Die großzügigen Freiräume und ein nachhaltiges, sozialgerechtes Mobilitätskonzept schaffen die Grundlage für ein resilientes und zukunftsorientiertes Quartier, welches Stadt und Landschaft harmonisch miteinander verknüpft. Es entstehen drei kompakte Quartiersinseln, welche jeweils um einen grün-blauen Quartiersplatz gruppiert sind. Ein multifunktionales Generationshaus ergänzt die Quartiersplätze um einen sozialen Ankerpunkt. Die Bebauungsstruktur besteht aus 18 unterschiedlichen seriellen Typenbauten für eine hohe städtebauliche Dichte mit einer tragfähigen ökonomischen Umsetzbarkeit. Die Typenbauten werden größtenteils in einer aufgelockerten Blockrandbebauung angeordnet, die an den Übergängen zur offenen Landschaft kleinteiliger wird. Die Geschossigkeit orientiert sich an der Umgebungsstruktur, sodass auf Hochbauten bewusst verzichtet wurde.

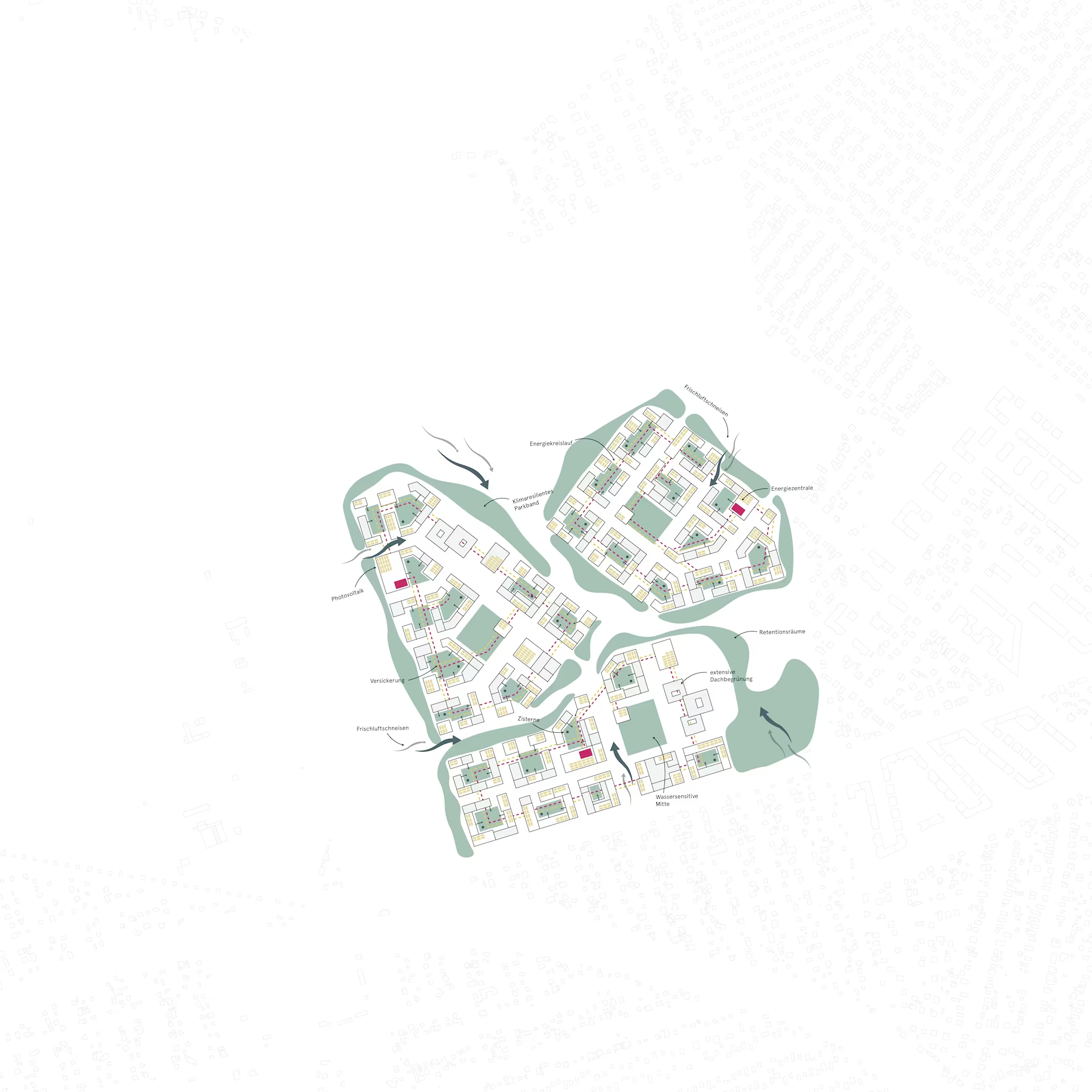

Das Mobilitätskonzept haben wir unter dem Leitbild autoarmer, klima- und menschenfreundlicher Stadtteil entwickelt. Der Bau von zwei neuen Tram-Haltstellen stellt eine gute Anbindung an das bestehende ÖPNV-Netz sicher. Durch eine Ergänzung von Einzelhandel, Dienstleistungen und soziale Infrastruktur in den umliegenden Gebäuden der Haltestellen sollen diese Orte weiter an zentraler Bedeutung gewinnen. Um den ruhenden Verkehr aus den Innenbereichen des Quartiers rauszuhalten, sind Quartiersgaragen an den Eingängen des Quartiers geplant. Die Nahmobilität wird durch ein feinmaschiges Netz an Fuß- und Radwegen gestärkt. Eine Besonderheit bildet dabei der Quartiersloop. Ein fahrradfreundlicher, durchgängig gestalteter Rundweg durch das Quartier soll nicht nur die Erschließung sicherstellen, sondern auch die soziale Integration fördern. Durch ein differenziertes Netz an Grünräumen kann im Quartier das Prinzip der Schwammstadt umgesetzt werden. Verschiedene Freiräume wie die beiden großzügigen Quartiersparks, Spiel- und Sportflächen sowie nicht unterbaute Innenhöfe schaffen Retentionsflächen, welche gemeinschaftlich genutzt werden können und gleichzeitig die Biodiversität im Quartier fördern. Sie sind als halböffentliche Rückzugsorte für alle Generationen gestaltet. Über 1200 Baumneupflanzungen sorgen für eine langanhaltende Kühle und eine Schwammfähigkeit, sogar im Straßenbereich. Durch großflächige PV-Anlagen auf den Dachflächen kann benötige Energie direkt im Quartier erzeugt werden. Die Gebäude selbst sind als Plusenergiehäuser konzipiert, welche in Betrieb und Herstellung CO2-arm sind. Eine natürliche Luftzirkulation wird durch eine offene Gebäudestruktur gewährleistet. Um das Quartier zu einem lebendigen und durchmischten Wohnort zu machen, haben wir öffentliche Nutzungen entlang der zentralen Achsen und in den beiden Quartierszentren integriert. In den Erdgeschosszonen sind Werkstätten, Co-Working-Spaces, Nachbarschaftscafés und kulturelle Angebote vorgesehen. Des Weiteren entstehen zwei Generationshäuser als multifunktionale Knotenpunkte. Sie bieten Raum für Veranstaltungen, Begegnungen und gemeinwohlorientierte Nutzungen. Insgesamt soll ein Quartier mit hoher Alltagstauglichkeit entstehen, welches gleichzeitig für Wandel offen ist.